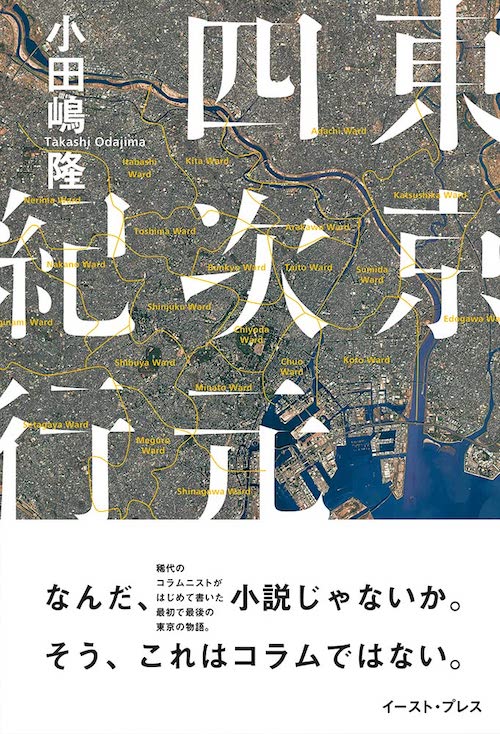

コラムニストの小田嶋隆の遺作となった小説集『東京四次元紀行』を豊崎由美が書評する。

小田嶋さんはどう斬るだろうか

2022年6月24日早朝、コラムニストの小田嶋隆さんが亡くなった。東京都北区赤羽に生まれ、赤羽で逝った。享年65歳。

世の中で起きているさまざまなことを俎上に載せ、自分の言葉で自分の考えを述べ、読者にも自分の言葉で自分の考えを培うことを促した人。ナンシー関が2002年に39歳の若さで急逝した時からずっと、テレビの中で何かが起きるたび、テレビの中の人が何かをしでかすたびに、わたしは「ナンシーならどんな消しゴム版画を彫り、どんな文章を添えただろう」と考えてきた。これからはそこに小田嶋隆が加わる。「小田嶋さんはこの話題を取り上げるだろうか。この問題をどう斬るだろうか」。つまり、そういう存在なのだ。

いつもハッキリと大きな「?」印の道標を行く先々に置いてくれた唯一無二の書き手を失って、わたしは今途方に暮れている。とはいえ、生きていく限りは、いつまでも呆然と突っ立っているわけにはいかない。自分なりの道標を作っていくしかない。でも、考える力が足りないわたしは何かが起きるたび、やっぱり思ってしまうにちがいない。「小田嶋さんなら……」と。

そんな稀有な存在であるコラムニスト・小田嶋隆、人間・小田嶋隆については、近しい人たちが『GQ JAPAN』や『日経ビジネスオンライン』に寄せた素晴らしい追悼文の中に語られている。

わたしごとき浅いつきあいしかなかった人間に加えることは何もない。でも、わたしだからできることもある。それは、遺作となった小説集『東京四次元紀行』の書評だ。

遺作となった小説集『東京四次元紀行』

これは小田嶋隆が書いた最初で最後の小説集。東京全区を舞台にした23篇と、それ以外の9篇が収められている。

1983年の夏、新卒で入った会社を半年ほどで辞め、父親の車を乗り回して無目的に遊び回る日々を送っていた〈私〉が、見ず知らずのチンピラやくざ・譜久村健二を歌舞伎町まで送っていくことになる「残骸──新宿区」。

その健二が、お金がないことを責め立てる内縁の妻の静子を正拳突きで気絶させ、家を出ていってしまう「地元──江戸川区」。

家を出た健二の通報によって救急隊員に助けられた静子が、その後、健二の舎弟に呼び出され300万円が入った封筒を受け取る「傷跡──千代田区」。

弟分のアパートから出ていかざるを得なくなり、隅田公園でのホームレス生活を覚悟していた44歳の健二が、昔の仲間からヤバイ仕事を持ちかけられる「穴──墨田区」。

福島の母親のもとに5年も預けっぱなしにしている中学生になった娘・彩美との久々の再会を前に、静子がプレッシャーから逃げ出してしまう「トラップ──世田谷区」。

祖母の死後、母親の静子と同居して杉並区の都立の進学校に進んだ彩美が抱いている夢を描いて明朗な「サキソフォン──杉並区」。

大学生の〈私〉が、七子という〈物おじしないマナーと、やや険のある美貌で一部の男子学生の間に、崇拝者に似た取り巻きを生んでいた〉女性に頼まれて、白山にある八百屋お七の墓に連れていくことになる「八百屋お七──文京区」。

結婚した篠田という男の〈石のような沈黙〉に耐えかねて離婚した七子が、夫にあまりにも似すぎている息子に不安を覚えながら葛飾区の金町で暮らすようになるまでが綴られている「相続──葛飾区」。

七子がまだ結婚生活を営んでいて、夫の実家で義母と生活していた頃の話「焼死──品川区」。

自由闊達な書きっぷりと構成

こうした連作ものになっている物語の中に、1966年の夏、仲間たちと浅草の花やしきに行こうとするも、独りはぐれて迷子になってしまった小学4年生の自分を〈私〉が回想する「ギャングエイジ──台東区」のような少年時代の物語や、「カメの死──練馬区」のようなアルコール依存症をめぐる物語といった、小田嶋さん本人の体験に深く根ざした作品が混じっている。

小田嶋さんは「あとがき」の中で、小説は〈「特別な才能に恵まれた特別な天才(たとえばドストエフスキーや三島由紀夫みたいな)」が書き上げる特別なジャンルの文芸作品だと考えていた〉ものの、〈自分で書いてみると、小説は、読むことよりも書くことの方が断然楽しいジャンルの文章だと思うようになった〉と明かしているけれど、まさに、そんな「楽しい」という気持ちが跳ね回るような、自由闊達な書きっぷりと構成になっているのだ。

23区という縛りを離れた9篇も読み心地はさまざまだ。

金森幸三という〈いまで言えばADHD(注意欠陥・多動性障害)ないしは「自閉症スペクトラム」という言葉で分類されるはずだった〉少年と仲良くなることで、それまでの〈総体として内気な性格から、積極果敢で時に粗暴ですらある、典型的なギャングエイジの男児に変貌した〉小学4年生の〈私〉を回想した「プラ粘土」。

結婚についての悩みを抱えた幼なじみに言ってやれなかったひと言について悔いる〈私〉の話「指環」。

7年前に結婚に関する意見の相違から別れ、今は見合い結婚で病院のオーナーの婿養子になっている元恋人と偶然再会した女性が、結婚にまつわるアイロニカルな告白をされる話「2月の蛇」。

高校生男子〈オレ〉が経験するタイムループをコミカルかつ軽快な文体で書いた、この小説集における異色作「月日は百代の過客にして」。

など、よくできた落語の人情噺のような掌篇からSFまで、物語は多岐にわたっている。

どんな長篇小説を書いてくれただろう

わたしが一番好きなのは、秋山遼太郎という男にまつわる3つの物語だ。

〈自分の要望がわからない。何を望んでいて、どういう生き方をしたいのかも〉わからないから、同居している恋人・美沙の言いなりになっている現状を心地よく思っている遼太郎。そんな彼が、「猫が飼いたい」と言われて初めて「あり得ないよ」と拒絶する。その衝撃的な理由が最後に明かされる「猫──足立区」。

母子家庭で半ばネグレクトのような状況で育った遼太郎の過去が描かれ、美沙と同居していたマンションを出てひとり暮らしをしていた頃のアパートに戻った彼が、しかし、最後に破顔一笑する結末に胸が熱くなる「蔦の部屋──中野区」。

1983年2月、26歳になったばかりの失業者の〈私〉が、橋の欄干を歩く中学2年生の遼太郎と出会う話「欄干──北区」。

この遼太郎をめぐる3つの物語に代表されるのだけれど、小田嶋隆の書く小説は、コラムでそうであったように、世の中で弱者や敗者とされる者に対する眼差しが柔らかい。内気だったり、要領が悪かったり、何かに依存していたり、希死念慮が強かったり、つらい半生を送っていたり、友達がいなかったり、そういうタイプのキャラクターの声なき声に耳を澄ませ、彼らの停滞や逡巡や失敗を物語という形で肯定してやる。この小説集には小田嶋隆という人間の優しさや、人を見る目の深さと確かさが刻印されているのだ。

土地と町と人にまつわる三次元の話に虚構という次元を加えたこの「四次元紀行」でフィクションを書く楽しさを手に入れた小田嶋隆が、その楽しさの先に必ずや待っている、創作の苦しさにぶち当たる日まで生きていたら、どんな長篇小説を書いてくれただろう。それが読めないのが悲しい。この拙い書評を小田嶋さんに届けるのが間に合わなかったことが、苦しい。

心からご冥福をお祈りします。

関連記事

-

-

政治家に学ぶ“絶対に謝りたくない”ときの言い回し。奇妙な「政界語」が生まれるワケとは?

イアン・アーシー『ニッポン政界語読本』(太郎次郎社エディタス):PR -