-

2024.3.16MORE

-

2024.4.19MORE

-

2024.4.15MORE

-

2024.2.1MORE

-

2024.3.26MORE

-

2024.4.8MORE

-

2024.4.2MORE

-

2024.4.19MORE

-

2024.4.17MORE

-

2024.4.18MORE

-

2024.4.15MORE

-

2024.3.24MORE

STORE

QJプロデュースのオリジナル商品

WHAT'S NEW

最新記事

RANKING

今読まれている人気記事

SUPPORTERS

読者とつくるQJのファンクラブ

FEATURE

魅力の根源を探るインタビュー

COLUMN

話題の背景を紐解くコラム

SPECIAL

熱狂を探究する総力特集

REGULAR

豪華執筆陣のカルチャー連載

NEW RELEASE

-

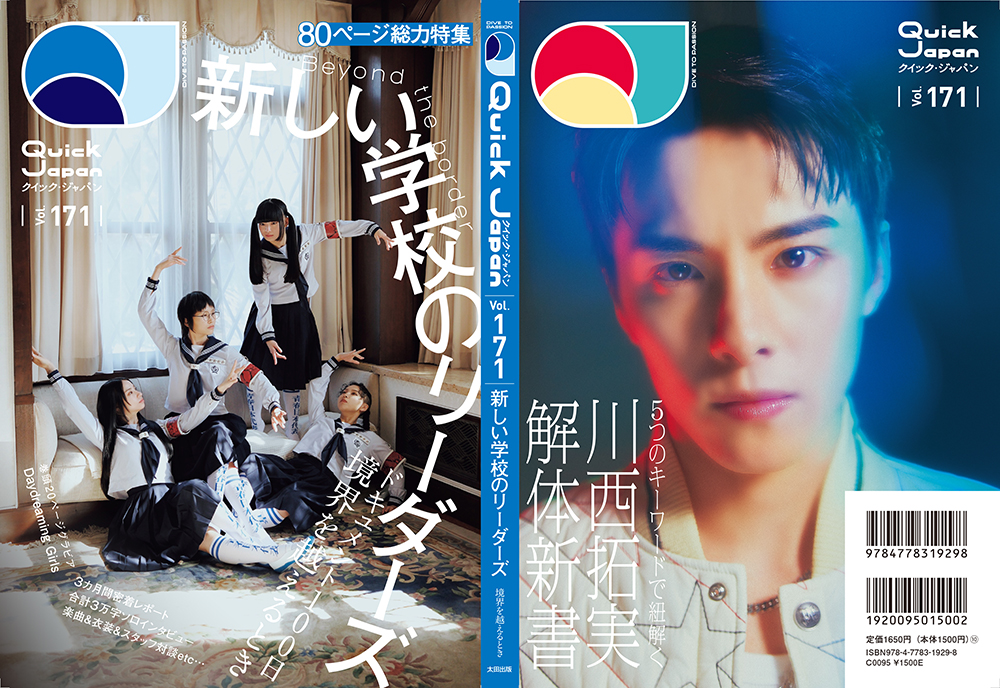

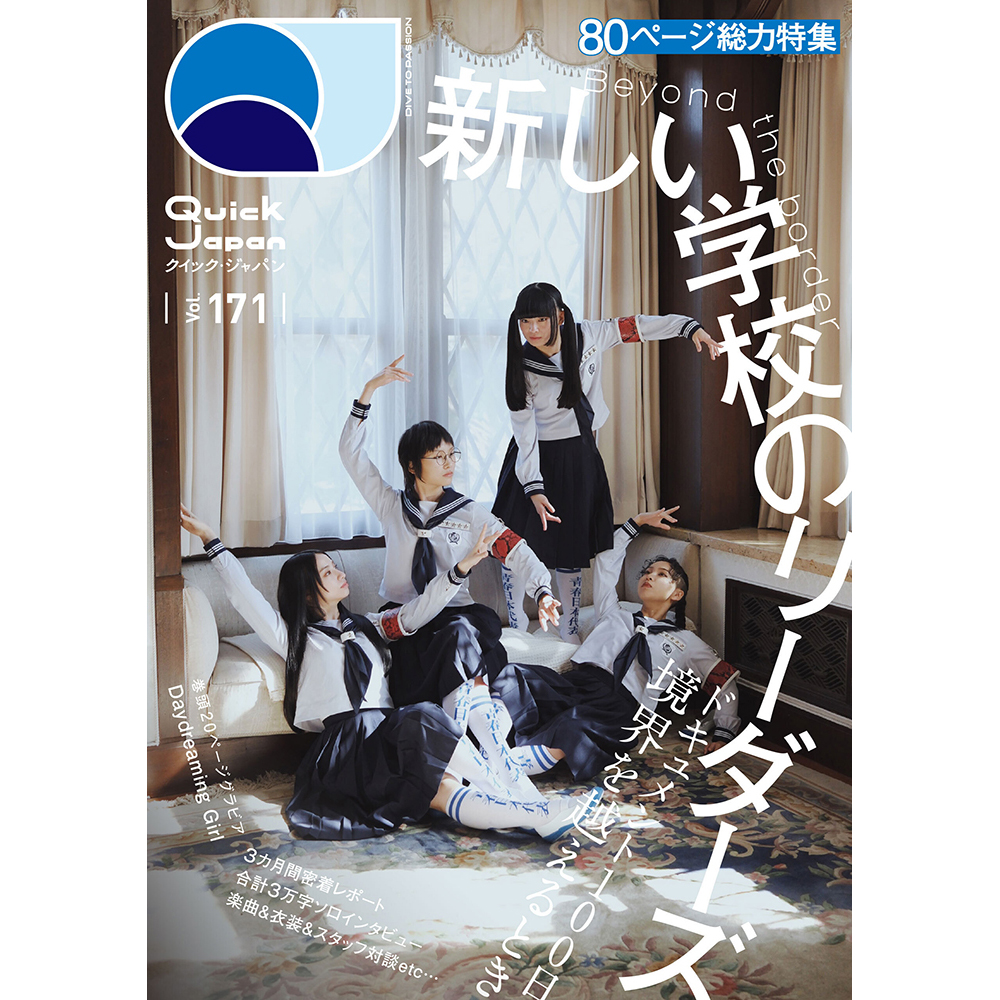

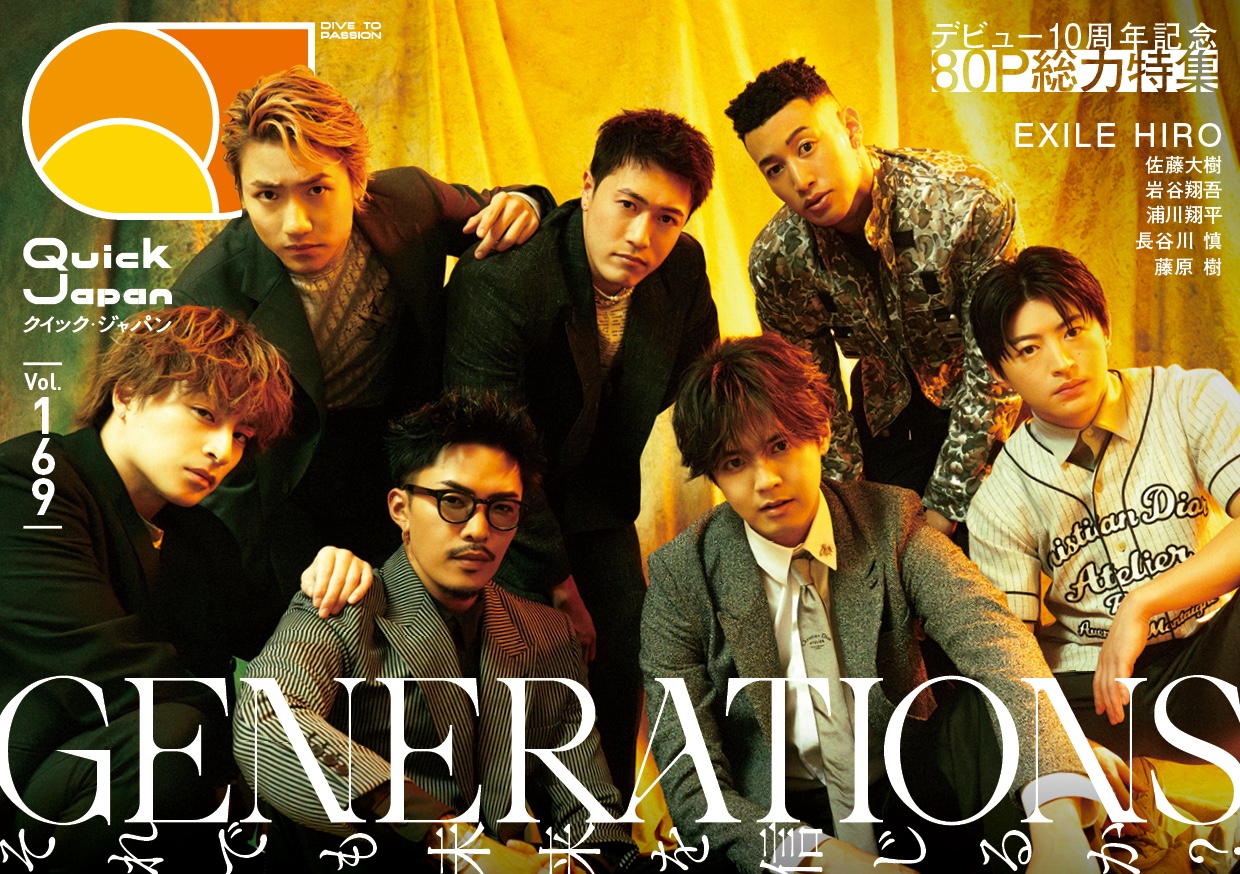

クイック・ジャパン本誌最新号

購入する

購入する